熊本県南部の盆地エリアにある小さな地域、多良木町(たらぎまち)。

面積の約80%を山林原野が占めるこの地域では、豊かな自然の魅力を活かしたさまざまな特産品が作られ、地域内外で愛され、親しまれています。

今回はそんな多良木町の自然の魅力を活かして作る高級枝物インテリア『TSUKIGIみつまた』についてご紹介します。

地域に自生する純国産の天然素材、それを職人が一本一本丁寧に仕上げることで完成する上質な枝物の魅力を、ぜひご覧ください!

天然・純国産の枝ものインテリア

「TSUKIGIみつまた」

和紙の原料である上質なみつまたの枝を、職人が丁寧に、精巧に加工することで作り上げる枝ものインテリア。お部屋に上品な風合いをプラスします。

目次

多良木町特産のミツマタを使用した『TSUKIGIみつまた』

TSUKIGIみつまたは、山の中に自生する「ミツマタ」と呼ばれる低木を活用した、純国産の天然資源で作られるドライフラワーです。

TSUKIGIみつまたは、山の中に自生する「ミツマタ」と呼ばれる低木を活用した、純国産の天然資源で作られるドライフラワーです。

ミツマタの枝部分を使って作られるTSUKIGIみつまたは、インテリアのジャンルとしては「枝物」の分類に当てはまります。上品さを感じるナチュラルホワイトカラーはミツマタの枝本来の色で、そのままの色合いで表現できるよう職人が一本ずつ丁寧に加工を行います。また、細枝が複雑に重なり合う高級感ある風合いは、3本に枝分かれをしながら広がっていくミツマタの枝ならではの特徴です。

一方で、デザイン自体はシンプルで他のアイテムとの相性も良いため、どんな部屋にもマッチするインテリアであることもTSUKIGIみつまたの魅力の1つ。ハロウィンやクリスマスの時期には、枝先にオーナメントを取り付けることで自分なりのアレンジを加えることもできるため、自分だけの飾り方をお楽しみいただけます。

TSUKIGIみつまたの商品情報

| 商品名 | TSUKIGIみつまた |

|---|---|

| サイズ | 50~80cm(通常サイズ)、50~80cm(ボリューム大サイズ)、90~110cm、130~150cm の4サイズをご用意しています |

| 重量 | 約30g~ ※個体差あり、サイズによって異なります |

| 価格 | 3本4,800円(税込)~ |

職人のこだわりが詰まった、TSUKIGIみつまたの魅力

ここでは、職人のこだわりがたくさん詰まったTSUKIGIみつまたの魅力について、さらに詳しくご紹介していきます。魅力を以下の3つにまとめました。

ここでは、職人のこだわりがたくさん詰まったTSUKIGIみつまたの魅力について、さらに詳しくご紹介していきます。魅力を以下の3つにまとめました。

- 全てが手作業、枝先まで一切の妥協がない

- 厳しい選定基準と、徹底した品質管理

- 伝統と品質を守り抜く、「純国産」の誇り

全てが手作業、枝先まで一切の妥協がない

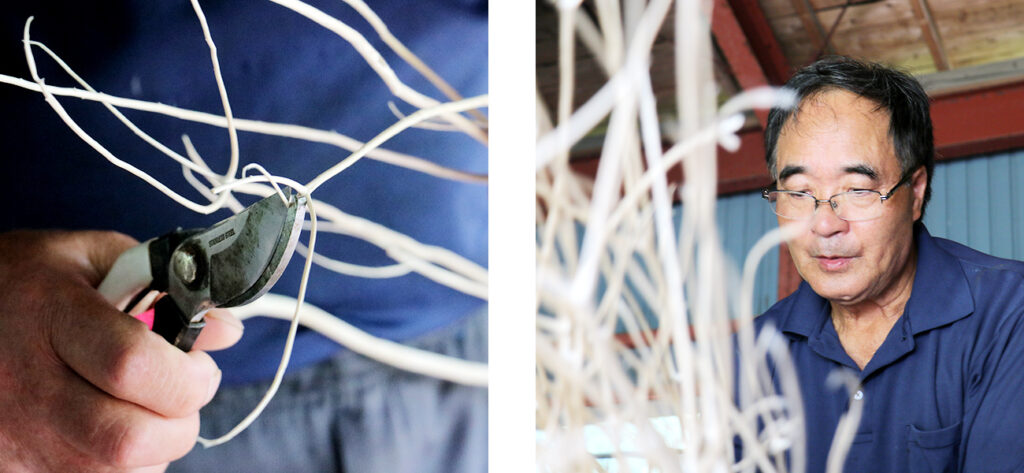

「大量生産」ではなく、「高品質」にこだわるTSUKIGIみつまたは、全ての工程がミツマタ職人によって手作業で行われます。

製造工程の1つに枝から皮を剥がす作業がありますが、丁寧さを欠くと枝先が折れてしまったり、皮が残ってしまったりすることがあるため、繊細な作業が必要です。これらは多良木町のミツマタ職人が長年磨かれてきた高い技術と、お客様に最高品質の商品をお届けしたいという熱い想いがあるからこそなしえる業です。

全て手作業というのは、TSUKIGIみつまたの最大の特徴であるといえます。

厳しい選定基準と、徹底した品質管理

TSUKIGIみつまたから高級感が感じられるのは、素材に関して厳しい選定基準を設けていることと、品質管理を徹底して行っていることが理由として挙げられます。

商品として販売できる素材の条件は、分かれている枝の本数が多く、全体的なボリュームが大きいこと。この条件を満たした枝は、1つのミツマタの木から多くても5本くらいしか取れません(枝分かれが少ない枝は、こじんまりとした弱々しい印象の個体が多いです)。

また、皮を剥いだ後のミツマタの枝はもともとはカビが生えやすい性質を持っていますが、職人による加工と品質管理により、きれいなナチュラルホワイトの色合いを維持することができています。 選定と品質管理に一切の妥協を許さない姿勢が、TSUKIGIみつまたのブランドを支えています。

伝統と品質を守り抜く、「純国産」の誇り

TSUKIGIみつまたのもう一つの魅力は、「純国産」であるという点です。

世の中にはミツマタを使ったインテリアが数多く存在しますが、その中でもTSUKIGIみつまたは「純国産」にこだわり、高い品質に誇りを持って作られています。

多良木町に古くから根差しているミツマタは、まさに地域を代表する特産品の一つ。そんなミツマタを使用する商品だからこそ、TSUKIGIみつまたはこだわりを持って作られているのです。

TSUKIGIみつまたができるまで

様々な工程を踏み、TSUKGIみつまたは完成します。今回はその製作工程を大きく5つに分けてご紹介します。

様々な工程を踏み、TSUKGIみつまたは完成します。今回はその製作工程を大きく5つに分けてご紹介します。

- ミツマタを収穫する

- 靭皮繊維を剥ぐ

- 脱色する

- 天日干しする

- 剪定する

ミツマタを収穫する

職人が自ら険しい山の中に入ってミツマタを収穫します。サイズや形、状態などを1本ずつ確認して丁寧に収穫していきます。収穫後の保管方法も細心の注意が払われており、温度や湿度が徹底管理されています。

職人が自ら険しい山の中に入ってミツマタを収穫します。サイズや形、状態などを1本ずつ確認して丁寧に収穫していきます。収穫後の保管方法も細心の注意が払われており、温度や湿度が徹底管理されています。

靭皮繊維を剥ぐ

収穫したミツマタは火加減を調節しながら4時間ほど蒸します。こうすることによって、枝の靭皮繊維が剥がれやすくなります。靭皮繊維を剥いだ枝部分がTSUKIGIみつまたとなり、靭皮繊維は「和紙」の原料として活用されます。

収穫したミツマタは火加減を調節しながら4時間ほど蒸します。こうすることによって、枝の靭皮繊維が剥がれやすくなります。靭皮繊維を剥いだ枝部分がTSUKIGIみつまたとなり、靭皮繊維は「和紙」の原料として活用されます。

水に晒す

靭皮繊維を剥いだミツマタを、山のよく澄んだ湧き水で2日ほど晒します。晒しの行程はカビの発生を防ぐためにとても重要な工程であるということで、ここでも職人の技術がふんだんに使われています。

靭皮繊維を剥いだミツマタを、山のよく澄んだ湧き水で2日ほど晒します。晒しの行程はカビの発生を防ぐためにとても重要な工程であるということで、ここでも職人の技術がふんだんに使われています。

強力な薬品を使用することで真っ白な枝にすることができますが、品質が損なわれ、枝本来の美しさをなくしてしまう恐れがあります。 あくまで自然に近い色合いで仕上げるのは、ミツマタがもつ「ナチュラルホワイト」の美しさを追求するTSUKIGIみつまたならではのこだわりです。

天日干しする

木の枝は水分を含んでいると腐朽菌によって腐ってしまうため、太陽の光を使ってゆっくり時間をかけて乾燥させます。乾燥機などで急速に乾燥させる方法もありますが、急激な温度変化はひび割れを起こしたり、枝が脆くなってしまったりとリスクがあります。手間と時間を惜しまない「乾燥」へのこだわりは、TSUKIGIみつまたのボリュームにも影響しています。

木の枝は水分を含んでいると腐朽菌によって腐ってしまうため、太陽の光を使ってゆっくり時間をかけて乾燥させます。乾燥機などで急速に乾燥させる方法もありますが、急激な温度変化はひび割れを起こしたり、枝が脆くなってしまったりとリスクがあります。手間と時間を惜しまない「乾燥」へのこだわりは、TSUKIGIみつまたのボリュームにも影響しています。

剪定する

TSUKIGIみつまたの製作工程は、最後までこだわり抜かれています。これまで数え切れないほどのミツマタを見てきた職人が、最も良い状態でお届けするための剪定を1本ずつ丁寧に行います。

TSUKIGIみつまたの製作工程は、最後までこだわり抜かれています。これまで数え切れないほどのミツマタを見てきた職人が、最も良い状態でお届けするための剪定を1本ずつ丁寧に行います。

迫力と繊細さのバランスを意識した成形をしたり、状態の悪い枝を除去したりと、最後の仕上げ作業でも気は抜けません。

この工程を終えて、ついにTSUKIGIみつまたが完成します。

TSUKIGIみつまたでお部屋に上品なアクセントを

今回は熊本県多良木町で地域の特産を使用して作られる枝物インテリア「TSUKIGIみつまた」をご紹介しました。

今回は熊本県多良木町で地域の特産を使用して作られる枝物インテリア「TSUKIGIみつまた」をご紹介しました。

職人のこだわりがたくさん詰まったドライフラワー「TSUKIGIみつまた」。上品でありながらシンプルなデザインでもあり、どんなお部屋にもマッチする素敵なインテリアです。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひお手に取って、ご自身の目で確かめていただきたいと思います。

TSUKIGIみつまたについてはつきぎ集落公式オンラインショップで販売しています。また、TSUKIGIみつまたのインテリアとしての活用事例をインスタグラムで発信しているので、こちらもぜひご覧ください。