持続可能な社会づくりの一手として掲げられた地方創生ですが、10年以上経過した今でも「成功事例」として語られる地域、事例を聞くことは、そう多くはありません。

当サイトでは過疎化が進む熊本県球磨郡多良木町を中心に地域の情報発信を行っていますが、この活動を続けていく中で、上手くいかない活性化施策や逆に関係人口や交流人口の増加を実現した事例をいくつか見聞きしてきました。

具体的な「成功する方法」というものは未だに明らかになっていませんが、「失敗しない方法」は過去の事例から予想、分析することができます。今回は地域創生に5年以上取り組んできた私が考える、地方創生が失敗してしまう理由と失敗しないために大切なことについてお伝えしていきたいと思います。

地方創生の現状と課題

地方創生が注目されるようになったのは2014年。第2次安倍政権が地域活性化を促進させるためにスタートした「まち・ひと・しごと創生法」をきっかけに、全国的に地域活性化の取り組みが注目されるようになりました。

多くの場所で語られる地方創生の定義は、

人口減少を克服し、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をつくること。

です。

まずはこの定義、前提をもとに、地方創生の現状について確認していきましょう。

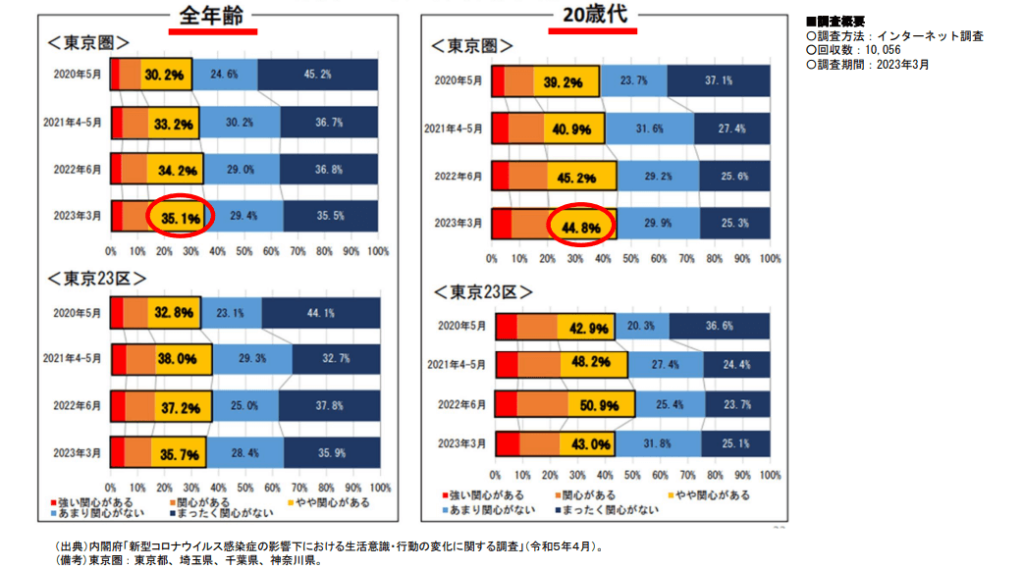

地方への関心は年々高まってきている

地方創生が注目され始めて10年以上が経過し、様々な場所・場面で地方の課題や地域活性化が語られるようになったため、東京圏を中心に国民の地方への関心が高まってきていると考えられています。

地方移住への関心(東京圏在住者)

※『地方創生10年の取組と今後の推進方向 参考資料集』より抜粋

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/chisoudecade/pdf/siryou3-3_part1.pdf

地方創生が盛り上がる以前から「少子高齢化」「人口減少社会」といった課題が意識されてきた日本では、地域の活性化事業や自身の地方移住など、様々なアプローチで地方に触れる機会が増えていきました。

一方で地方創生が上手くいったケースは決して多くない

地方創生の流れに伴い、各自治体も活性化に向けた施策を強く推進するようになります。

しかし10年以上が経過した今でも、「地方創生に成功した!」と胸を張って語ることができる成功事例は、決して多くはありません。

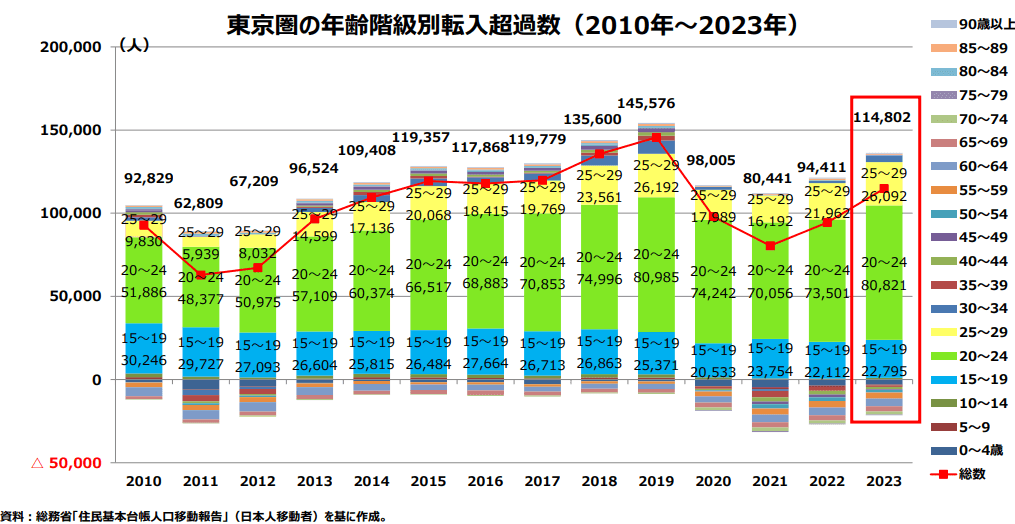

そもそも何を持って成功というかについてしっかりと考える必要がありますが、ひとまず大きな指標の一つである「地方の人口」に目を向けてみると、やはり地方から東京に多くの人が流れてしまっており、地方の人口が減少傾向にあることが考えられます。

東京圏の転入超過数

※『地方創生10年の取組と今後の推進方向 参考資料集』より抜粋

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/chisoudecade/pdf/siryou3-3_part1.pdf

もちろん移住者数だけでなく、交流人口・関係人口の増加を目指した取り組みを行っている地域も多いですが、そちらでもあまり成功事例を耳にしないのが現状です。

地方創生で失敗が起こる理由

地域創生は取り組みの内容やゴールが複雑であり、また現在も多くの地域が施策を継続して行っていることを考えると、現時点では「失敗」と断定することはできません。

しかし、これまでにたくさんの事例を見たり聞いたりしてきた中で、地方創生がうまく行かない理由を自分なりに3つの観点で考えました。

ここではその3つの失敗理由について共有させていただきます。

“理論”と“実践”は大きく異なる

地方創生だけでなく様々な分野で発生する「“理論”と“実践”の乖離(かいり)」。中でも不確実要素の多い地方創生では、特にこの2つが大きく異なるのではないかと考えています。

全国的に知名度が高く、業界で高い成果を挙げている大企業が地方創生に挑戦し、上手くいかず撤退してしまったケースを何度か耳にしたことがあります。もちろん様々な撤退理由があったと思いますが、「蓄積したノウハウやデータをもとに導き出した理論が、結果上手くいかなかった」という要因も考えられるのではないでしょうか?

理論に沿って行動することはもちろん大事で私自身も勉強中ですが、「この地域には当てはまらないかも?」という考えは常に持っておくことが大切です。

流行りや一般論を鵜吞みにしている

上記の理由に近いですが、流行や一般論的な考え方、施策をそのまま取り入れることも危険だと考えています。

記事の序盤で地方創生の成功事例が少ないと言いましたが、地方創生について検索するといくつか上手くいった例を見つけることはできます。当サイトでも成功事例を紹介する記事をまとめていますし、その事例に嘘や偽りはないと思いますが、基本的にはそっくりそのまま取り入れることは難しいでしょう。

地域間には財政面や地理的な要因、地域コミュニティなど、ここでは挙げきれないほど非常にたくさんの比較要素がありますが、多くの場合これらのほとんどが成功地域とは異なります。

よく聞く例ではありますが、若者向けのインスタ映えを意識した新しい施策は、本当にその地域・その場所・その商品で行う適切な施策かどうか、流行りに流されているだけはないかどうかをしっかりと考える必要があります。

定性的な課題を認識できていない

私が見聞きしてきた中で、上手くいかなかった要因として最も強く体感したものは「定性的な現状や課題の認識不足」でした。

データをもとにした市場調査や効果予測などの定量分析は、事業や新しい施策を行う際には間違いなく必要な事前準備であり、重要な工程なのですが、地域創生では定量の視点に加えて、住民の意見や想いなどに目を向ける定性的な分析も大切になります。

大げさな例を挙げると、数百年と続く地域の伝統行事の参加者数を改善するために、若者の興味を惹くようなポップな音楽を流したり、スマホアプリを使って楽しめるようなデジタル要素満載のイベントにしたりしたとします。

仮にこの結果外部からの参加者数を向上させることができたとしても、その伝統行事を大事に考えてきた地域住民の方には不満を抱かせてしまうかもしれません。

私の考えとしては、たとえ地域外からの流入で関係人口や交流人口を増やすことができても、住民の方々に幸せを届けることができていなければ、それは地方創生において成功とは言えないと思っています。

地方創生で失敗しないために大切なこと

ここまでお話ししてきた内容はあくまで私が考える地方創生の失敗理由で、もちろんデータや理論に則って施策を行うことも有効ですし、地域によって状況が異なるので一概に「これが正しい!」と解説することはできないと思っています。

そんな元も子もないことを言われても…と感じさせてしまったかもしれませんが、できる限り失敗しないために意識するべき重要なポイントというのは存在します。

ここでは、地方創生で失敗しないために大切なことを3つに絞って紹介します。

施策、取り組みを継続する

地方創生だけではありませんが、成功させるためには継続することが最も重要だと言っても過言ではありません。

たとえ現状は上手くいっていなくても、続けていくことでノウハウが蓄積されていき、よりよい施策のもと地方創生を成功に導いていけるかもしれません。

またどれだけうまくいっていなくても、続けている以上は失敗ではありません。逆に成功させる前に取り組みをやめてしまったら、その時点で「失敗」ということになってしまいます。

もちろん見当はずれの施策を行っている場合は直ちに中止する必要がありますが、自分たちが信じている地方創生の取り組みは、継続できるよう努めることが非常に重要です。

地域と積極的に交流する

先ほど解説した「定性的な分析」は、地域のあらゆる場所を実際に訪れ、地域住民の方々と密にコミュニケーションを取っていく中で初めて可能になると考えています。

また、実際に地域の飲食店や観光地に足を運ぶことで発見できる新しい魅力があるかもしれませんし、住民の方との何気ない世間話のような会話の中に事業成功のヒントが隠れているかもしれません。

デジタル化が進むにつれてそういったアナログな取り組みが軽視されがちな印象を受けることがありますが、特に地方創生においてはこの行動がとても大切です。

長期間(もしくは高頻度)で地域に滞在する

これは地方創生に挑戦する都会の民間企業の担当者様に当てはまる内容になるかと思いますが、地域に長期間もしくは高頻度で訪問することは大切です。

地域に長く滞在することで先ほどの地域交流の機会を多く作ることができますし、何度も訪問することで地域の方から少しずつ信頼を獲得できると考えています。

オンラインで完結できる仕事もたくさんありますし、わざわざ地方を訪れるのは非効率だという意見もよくわかりますが、非効率でも地方を訪問し続けることで信頼というかけがえのない財産を手に入れることができ、地域全体で活性化に挑戦することができるようになります。

地域を味方につけることができれば、地方創生もグッと成功に近づけられると思っているので、ぜひ長期滞在(高頻度の訪問)にはトライしていただきたいです。

地方創生で「失敗しない」ために重要なこと

今回は私がこれまでに学び、触れてきた地方創生の事例をもとに考える、施策が失敗してしまう理由と失敗しないために重要なことについて解説していきました。

あくまで私の考えであり、必ずしもこの記事の通りではないかもしれませんが、データに頼りすぎない、地域交流を大切にするというのは意識しておいて損はないポイントだと思います。

ぜひ参考にしてみてください。

当サイトでは他にもさまざまな観点で地域創生について考える記事を投稿しています。ご興味がありましたら、ぜひ下記記事もご覧ください。